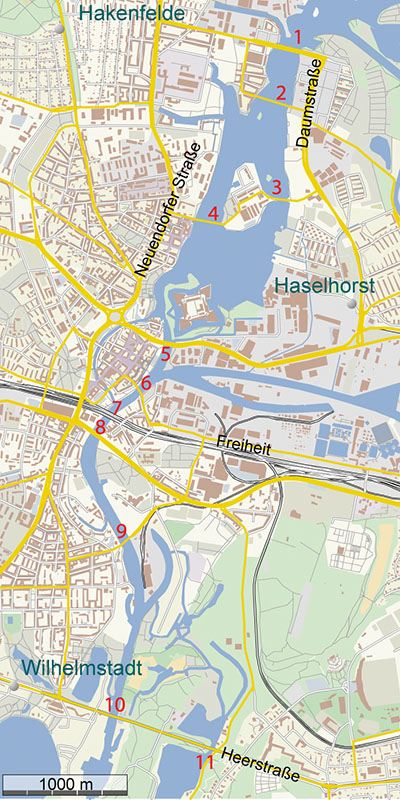

Nicht nur Venedig hat viele Brücken

… vom Spandauer Norden Richtung Süden – pendelnd von einem Havelufer zum anderen …

Unser Spaziergang beginnt an Spandaus jüngster Brücke, der Wasserstadtbrücke (1998–2000), südlich von Maselakekanal und Großem Wall. Daum- und Rauchstraße treffen hier aufeinander. In flacher Bauweise errichtet, um einen möglichst ungestörten Blick auf die Umgebung zu ermöglichen, erstreckt sie sich auf einer Länge von 253 Metern über die Havel.

Ein paar Jahre zuvor entstand etwas weiter südlich Berlins 1000. Brücke als Verbindung zwischen der Maselake-Halbinsel und dem Quartier Salzhof. Mit 302 Metern Gesamtlänge und 264 Metern von Auflager zu Auflager ist die Spandauer-See-Brücke die längste Straßenbrücke Berlins. Bemerkenswert sind ihre 16 betretbaren Pfeilertürme, die man, als kleine Reminiszenz an die Zitadelle, rötlich verklinkerte.

Sehr viel älter sind die beiden Brücken auf der Insel Eiswerder, einst Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Um all die produzierten Waffen abtransportieren zu können, wurde zuerst die nur 55 Meter lange Kleine Eiswerderbrücke 1891/92 als Fachwerkkonstruktion errichtet. Sie ermöglichte die Anbindung an die Station der Berlin-Lehrter-Eisenbahn (heute: Hauptbahnhof Spandau). Rund 10 Jahre später entstand die 208 Meter lange Große Eiswerderbrücke. Ihre drei schwungvollen Fachwerkbögen schufen eine Verbindung von der Spandauer Neustadt auf die Insel.

Kurz hinter der Spandauer Schleuse strömt reger Autoverkehr über die schlichte Juliusturmbrücke von und nach Berlin. In den Jahren 1937 bis 1939 beschloss man, die „Berliner-Tor-Brücke“ nach Norden zu verlegen – an die frühere Berliner Chaussee, die heute „Am Juliusturm“ heißt.

Eine der ältesten Havelüberquerungen in Spandau gab es an der heutigen

Charlottenbrücke (früher: Stresowbrücke) vom Stresow zur Spandauer Altstadt. Schon im 15. Jahrhundert soll es dort eine Brücke gegeben haben. In den Jahren 1926 bis 1929 entstand anstelle der alten Holzbrücke die heutige 76 Meter lange Konstruktion.

Seit 1998 überquert der Bahnverkehr die Havel auf einem massigen Stahlungetüm am Stabholzgarten. Als innovatives Bauwerk gedacht, musste schnell ein kapitaler Fehler für 8 Millionen Euro ausgeglichen werden: Die Brücke neigte an ihren Enden zum Abheben, wenn ein Zug darüber fuhr. Einen Fußweg zum Stresow, wie ihn die Vorgängerin bot, gibt es erst wieder seit Ende 2009.

Angesichts der innovativen Spannbetonkonstruktion benannte man die benachbarte Dischingerbrücke (1953) nach ihrem Baumeister.

Die denkmalgeschützte Schulenburgbrücke (1907–1909) verbindet als stählerner Fachwerkbogen die Wilhelmstadt mit der Ruhlebener Straße. Eigentlich hätte sie schon 2001 abgerissen werden sollen, um Platz für eine Brücke zu schaffen, unter der doppelstöckige Europaschiffe hindurchpassen. Dieser Plan scheint nun aber vom Tisch zu sein, nicht aus Vernunft, sondern Geldmangel.

Dagegen sind die Stunden der Freybrücke zwischen Pichelsdorf und Pichelswerder endgültig gezählt, denn sie muss in Kürze dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 weichen. Die 1908/09 errichtete denkmalgeschützte Stahlbogenbrücke sollte ursprünglich das Berliner Schloss mit dem Truppenübungsplatz Döberitz verbinden.

Ihre 800 Meter entfernt liegende „Schwester“, die Stößenseebrücke, darf dagegen bleiben. Ihre wahre Schönheit entfaltet sie unterhalb der Fahrbahn, wenn man auf der Havelchaussee unterwegs ist oder sie auf dem Wasser unterquert.

Ralf Salecker